|

サウンドパーツ専用開発オリジナル・パーツ |

2024年11月現在の価格です

詳細はお問合わせ下さい

| サウンドパーツ/SOUND&PARTS 390-1702 長野県松本市梓川梓856-7 0263(78)5206 Fax 0263(78)5207 AM10:00~PM7:00 定休日⇒不定期/お問い合わせを 関東からのご来店は新宿からのアルピコ高速バスが便利です 最寄りの松本インターバス停やJR松本へは送迎致します |

<パワーアンプ用オリジナルパーツ>

画像8前の緑/黒リードがGCH-4 赤/白リードがGCH-60

背景はハンマートーン/黒のファインメットコアOPT

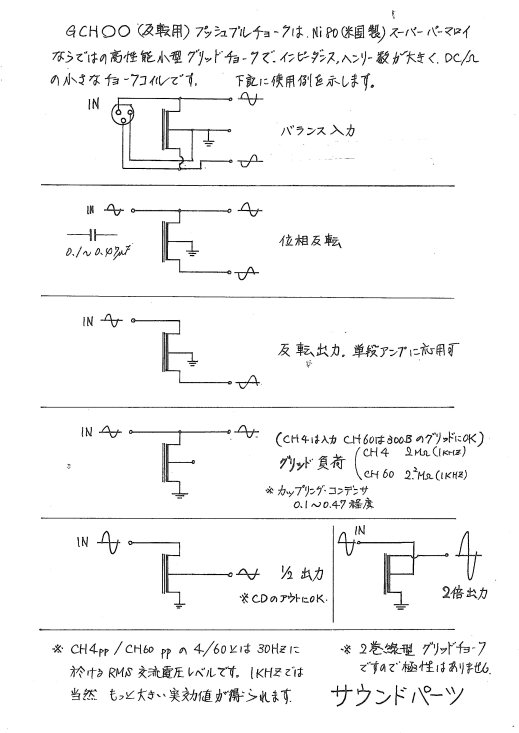

<入力反転用グリッドチョーク/GCH-4・GCH-20>

GCH-4 税込@9600円

GCH-20 税込@9900円

30Φ×30ミリ 8Φ中空ネジ取り付け 極性なし・どちらも中点は黒リード線

新開発<GCH-20>は出力インピーダンス10kΩ以下のプリ等に対応します

下図のようにバランス受けに使えますが完全なXLRバランス入力に限ります

①と③をショートする<RCA⇒XLR変換プラグ>では正常動作しません

プッシュプルのパワーアンプでは必須の「位相反転/フェーズインバーター」を入力で行う画期的なチョークコイル。

専門誌の著作者を始め、多くのご自作ファンから広くご支持頂いています

サウンドパーツは30年以上もプッシュプル・パワーアンプ全製品に採用して好結果を得ています

「入力反転チョーク」を使用したプッシュプルアンプは世界中の文献に無いサウンドパーツ独自のもので

元々は業務用の一次600/10kΩ・二次20kΩプッシュプルのインプットトランスの「一次側」を取り去ったものです

2つの巻線を米国製のニッケル78%スーパーパマロイコアに精密/高精度な二層×二重巻きした1:1のトランスの構造としています

回路図で、プッシュプルの上のA巻線に入力された信号は下のB巻線に出力されますが

その「中点」をアースしますから<磁気結合>されたグリッドのB巻線の出力はA巻線と逆位相極性となり

位相反転したプッシュプルアンプが出来る訳です

反転チョークから後の回路は基本的には「リークムラード」型の2段目<カソード結合プッシュプル>の回路を踏襲します

回路図でプッシュの上側を『水面に反映した』ように理想的な上下対象型の増幅段と出力段ができ

初段のゲインを適正に選べばプッシュプルアンプは全2段で構成できます

シングルアンプでは3極管による2段構成が歪の打ち消し効果で音質が良いと言われますが

プッシュプルで同じ回路構成を採ると初段も出力段も上下対象なので歪は理想的に打ち消され

理論も実際も大変歪の少ないプッシュプルアンプが完成します

何よりもプッシュプルアンプの設計製作がどなたにでも容易にでき失敗がありません

欠陥の多いリークムラード回路をグリッドチョーク反転回路に改造すると

圧倒的に情報量が増え高域にクセがなく全体に広がりのある素晴らしい音質のアンプができた…と

手持ちアンプを改良された方からもご評価されています

よく知られたプッシュプルの位相反転回路にはPK分割型とリーク・ムラード型とがあります

古くはクラシック反転回路という巧妙な方法もあり、プロ機器には多様されましたが最近の製作記事には見られません

リークムラード型は製作記事や市販アンプのほとんどに採用され、その多くは初段と2段目の位相反転段を直結しています

その場合本来の設計は大変厄介なもの、球の経年変化で初段と2段目の真空管の動作ズレが生じても判りません

また増幅段が2段構成となる結果、出力管をドライブする利得の「稼ぎ過ぎ」となるのでNFBで利得調整を余儀なくされます

NFBで見掛けの特性は良くなってもヒアリングでは微細な情報を失ってしまい立体感は大きく損なわれます

リークムラード型という回路は高利得の調整でNFBを多様しますので音質は劣化します

更にリークムラード型は初段がシングル構成なので

どうしても生じるシングル段の歪みを2段目の位相反転段の上下のプレート抵抗の値を変えて打ち消します

いつまでも「当初の設計」通りに理想的動作をするハズもなく、NFBで誤魔化しで歪を低減することになります

実際にリークムラード型のアンプからNFBを外してみると良い音質とは程遠く

感度の高さを棒引きしてもとても聴けたモノではありません

裸特性の良くないものは音楽の表現力で劣り

その事実を専門誌の著者・メーカーの設計者は知ろうとしません

一方PK分割回路は初段でパワー管に必用なスイング電圧を稼ぎ

2段目は真空管のプレート出力/カソード出力が「逆位相」なのを利用して位相反転を行い

それぞれの抵抗値をなるべく低目にとって出力管に信号を送り込みます

カソードから信号を取り出す音がイヤと云う説もあり

実際に回路設計すると大きなスイング電圧を送り出すのが意外と難しい面もあります

余程のベテランの設計でないとドライブ電圧がうまく稼げていないことが予想できます

以上のように一見安直に設計できると思いがちなプッシュプルアンプ

「位相反転」という大切な局面で致命的欠陥があることに気付きます

入力グリッドチョークの利点は他にもあります

それは大変インピーダンスの高いことで、<GCH-4>は30Hz/250kΩ以上、1kHz/2.2MΩ以上もあります

新しく開発の<GCH-20>は現代のあらゆるプリなどの機器が1~2kΩ程度の出力インピーダンスに適合します

つまりプリアンプの信号をロスが極端に少ない状態で受けられます

ただ使用法には幾つかの注意も必用です。

・リード線を極力短く使用する…特に反転側は短く使用してください

・初段が3極管の場合はグリッド側に入力から直接短く2~3KΩの抵抗を付ける…多極管は内部インピーダンスが大きいので不要です

また入力にボリュームを付ける場合にもこの抵抗が必要です。

・パワートランス等リーケージフラックスの多い部分での使用を避ける

実際にはご購入に際して使用例を記してお届けしています

・GCH-4の最大振幅は30HzにてRMS/4V(ピーク5.6V)GCH-20はその1.5倍程度の入力にも対応します

<出力段用グリッドチョーク/GCH-60B単巻タイプ>

税込@10500円 38Φ×38ミリ 8Φ中空ネジにて取り付け

<GCH-60B>は新たに古典出力管シングルアンプ向けに開発した「出力段用グリッドチョーク」です

シングルアンプでは<RCA50>や<2A3>のグリッドに高抵抗を使用するとグリッド電流が流れ易いことは周知の通りで

グリッド電流がグリッドをプラス電圧にすると当然バイアス値を変化させてプレート電流の増加を惹起する悪循環に陥り暴走します

<GCH-60B>の直流抵抗は両端で約3.9kΩにも関わらず、インピーダンスは1kHzにおいて2.2MΩもあり

前段から見れば無限に近い負荷ですから前段にも十分大きなプレート抵抗が使える良いアンプが設計できます

構造は単巻ながらも高度なものでセンタータップ(赤-CT白-黄)、推奨コンデンサー容量は0.22μFと一般的な値です

大変使い勝手が良く、構造はドライバートランスの2次側だけとご理解下さい

在来の<GCH-60>同様プッシュプル用としても使えます

なお、両端に電圧差が生じると当然磁化します

従って固定バイアスのDCバランスをグリッドで行うような回路では使用できません

応用としてシングルアンプで中点入力して片方をグリッド、他方を接地することで簡単に2倍のゲインを稼ぐことが出来ます

それらの使用法は浅野勇著「魅惑の真空管アンプ」にも掲載があり、HP内の「資料室」でも紹介しています

グリッドチョークの使用はグリッド抵抗の使用よりも遙かにゼイタク・安全で大切な出力管の長寿命にも役立つ「必需品」でもあるのです

昔のものと異なる点はコア材料が格段に良いので小型でも十分大きなヘンリー数が得られ、周波数特性でも抜群に優れていること

グリッドチョークの使用がアンプ全体の周波数特性に悪影響を与えることは皆無です

更にプッシュプルアンプの出力管に用いて中点をアースすれば、例え前段の波形の上下の信号レベルに多少の偏差が生じたとしても

出力管のグリッドに入力される信号はグリッドチョークのコアで再合成されるので歪の減少に役立ちます

また3極管ではシングルと同じグリッド保護に効果があるのはPX25のプッシュアンプ<デッカ/デコラ>に使用されているのが有名

これも別項の「資料室」で紹介しています

プッシュプルアンプへの応用は入力用の<GCH-4>との併用で特性面は勿論

情報量や歪率/ダンピングファクターまでも優れたアンプを実現できます

かっての他の方式のプッシュプルアンプとは比較にならない音楽の再現性を持った「無帰還アンプ」が完成します

初段に3極管を用い、多極管をウルトラリニア回路として使う回路への応用で

在来の多極管プッシュプルアンプに対する音質面の偏見は全くの誤解であったことが証明できます

多極管プッシュプルアンプ、特にウルトラリニア回路での構成は、ムダを配した構成と電圧/電流配分に十分な工夫を加え

グリッドチョークを使って<完全バランス回路>を実現することで

「音楽を聴くアンプ」として無限の可能性を秘め、三極管への礼賛一辺倒の自作世界を変えるものです

特に小型出力管でも優秀なE2d系/WE349・6F6・42系/Pen45・6P25・EL33系/6Y6系等々は

UL接続ではRMS値で7W程度の小出力ですが

家庭で十分過ぎる音量と何とも言えない魅力ある高域・良く響く低域・浸透力のある音質

何よりも最大パワー近くまで極端に歪みの少ない特性でカネを掛けた3極管シングルアンプを十分凌ぎます

<ご参考>

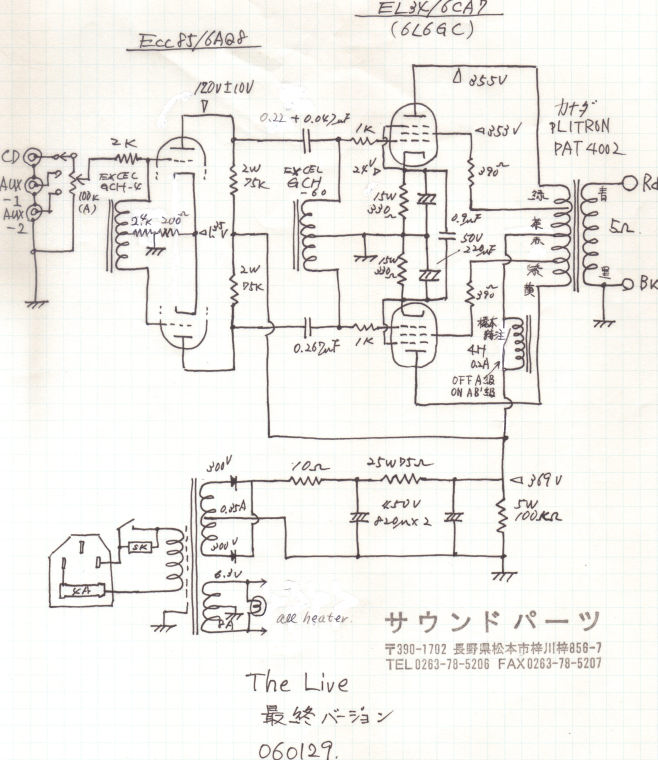

下図はGCH-4/GCH-60の使用したEL34ウルトラリニア回路の例です

カナダ/プライトロン社製のトロイダル出力トランスを用い、そのセンターBタップに「センターチョーク」を用いて実験

入力反転用GCH-4のセンタータップと接地間の抵抗、グリッド直前の抵抗は初段が3極管の場合に内部抵抗を高めるために必要です

リークムラード型の初段シングル段を必要としない2段目反転段からの回路と考えても良く

従ってプッシュプル結合を高める目的で共通カソード抵抗としパスコンは入れません

実験でも単独カソード抵抗+パスコンで構成するのとゲインは変化ありません

センターチョークは出力管がA級動作を超えてB1級になり

出力に応じてプレート電流が変化する領域になるとそれを拒否して出力をアタマ打ちとする方向に働きます

そこで通常のヒアリングはA級、大出力が必要な時にはスイッチでセンターチョークをショートして

25W(ピーク50W)以上の出力を得る設計です

もし完全なA級として設計する場合にはカソード抵抗を250~270Ωに変更すれば

より多くの電流を常時流す完全なA級18W程度のULプッシュプルとなります

実際に家庭において90dB以上の能率のスピーカーを鳴らすには実効値RMS/8Ωで10Wもあればピーク出力20Wとなり十分過ぎる出力です

入力感度にもよりますが、プリのボリュームを9時の位置で聴いておられる方にはRMS10W以上のアンプは必要ありません。

※ 上記回路中の結合コンデンサー0.22μFに並列の0.047μFは必用ありません

新開発 プッシュプルアンプ用ドライバ―チョーク

出力管のスイング電圧がプッシュプル間でピーク200V程度まで使用可能な

大型プッシュプル・プレートチョーク⇒ファインメットコアに変更 ペア税込65000円

ファインメットコア・ファイラ巻のバランスの優れた構成で6BX7などの強力なドライバーのプッシュ用です

Max.23mA

52W×45D×75H

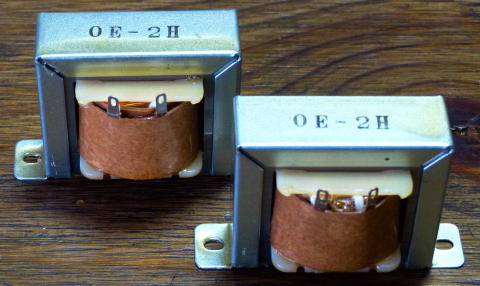

<A級プッシュプル用『センターチョーク』専用チョークコイル>

テクトロン製 2H/200mA 税込5100円 最大寸法79.5W/本体60W×44D×52H EIコア整列巻

ウエスタン・エレクトリック社が1086型アンプよりも前の3極管プッシュプルアンプ46や99/100型アンプに必ず採用した

『センターチョーク方式』は

電源部の出力側コンデンサーと出力トランスのセンター(B)タップの間にチョークコイル挿入するものです

その明確な音質上での理論は判然としませんが、A級動作を強制し

多くの実験と試聴から奥行の表現性が抜群で特に低域の楽器の奥行方向の「定位」に優れることを確認

さらに最近ではスピーカーからの<逆起電力>抑止効果があるとされています

2010年代からサウンドパーツのプッシュプルの製品に必ず採用しています

一方で音楽信号でプレート電流に変化が生じるAB1級のB1級動作領域では

電流変化を許容しないで拒否し、パワーを得たい目的には合いません

※当店の多極管プッシュプルアンプではセンターチョークをショートするスイッチを付けて対応しています

また一般の電源用チョークコイルよりも周波数特性を良くする目的で巻線方法に工夫が必要です

WE社のチョークコイルも外観は非常にコンパクト(221型チョークケースは45ミリ角×100ミリH程度)であり

実験でもヘンリー数は2~4Hで良いことを経験しています

当然ステレオでは必ず2個必要、抵抗分のみ電圧降下がありますがわずかであり、出力はほとんど変化(A級のみ)しません。

製品へのこだわりから市販品に無い独自の回路に使う「好音質」を狙った部品を開発してご自作ファンに提供しています

真空管アンプの音質は、あたかもその真空管に固有のように語られます

でも実際には出力トランスの数だけ「音が変わる」ほどトランスと回路に左右されます

トランスを代えても同じ音がする真空管などあり得ません

つまり真空管の持つ最高の音を得たければ出力トランスに良いトランスを用いるべきです

サウンドパーツでは独自にトランスメーカーにそのアンプ製品専用のトランス類を特注しています

市販トランスは「アレにもコレにも使える」ものですが、製品には仕様に合ったピッタリのものほど当然良い音になります

どのような「名球」であっても構成部品がお粗末だったり、適正でない電圧/電流配分では本来持つ「真価」は発揮されず

トータルでは悪い部分が音として出てきます

「音楽鑑賞派の自作派」なら「それなり」の部品を使わないと満足感が得られなくて当然です。

安直な部品やトランスを使って複数のアンプを製作するくらいなら

そのコストを「音に贅を凝らした」アンプ1台に集約する方が「作る喜び・持つ喜び」が実感できるのではないでしょうか?

高価・希少なタマを使っているのに安直なトランスを使ってしまったアンプは安直な音しか出ない…

との素朴な指摘は、実は製作者自身が一番知っています

サウンドパーツが製品に採用している<ダブルプッシュプル>と称する構成は

<リークムラード型><PK分割型>のNFBプッシュプルアンプしか聴いたコト無い方には大きなインパクトを与えるでしょう

NFBアンプは人工的なマネキン肌・NON-NFBアンプは人肌…と上手い表現をされる方があって「言い得て妙」です

<ダブルプッシュプル>を作ったことの無い方にトライして頂きたくて専用の部品を販売しています

ところで自作派が頼る専門誌は、著者に「高価な部品はダメ・一般に入手できる部品だけ使って欲しい…」と条件を付すそうです

読者は誰もがケチか予算を割きたくないヒト…と勝手に判断して多くの自作派の心理を逆なでしているのコトに気付いていません

本来の自作目的とは市販品よりも数等良いものを作ろうというものであって然るべきです

そんな自作派の意欲や設計意図を無視している専門誌…それではその真空管の真価…『ホンモノ』を作リたいとの気持ちは萎えます

「記事の通りに製作する」ことは著作者個人の音質のコピーに過ぎず、何ら独自のものは製作していないコトにもなります

『珠玉のアンプ』はあなた自身の「感性」を反映させる作品、どの部分に於いても納得するものでなければなりません

サウンドパーツはそんな方のために専用部品を提供します

各パーツの項目には開発に至るまでの独自の解説を敢えて掲載しました

※サウンドパーツの部品は個人で使用される方に限って販売致します

また部品の性格から独自の回路ノーハウを提示していますが、飽くまで個人レベルに留め販売用にお使いにならないようお願いします

このページではサウンドパーツが製品向けに開発した真空管アンプ用のトランス/コイルを掲載しています

それらの開発に至るまでの考察や実際の使用に当たっても詳しく述べ

製作記事の多くに見られる硬直した旧来の手法からの飛躍と

良い音質を得るための真空管アンプの製作手法も述べています

★ファインメット出力トランス 世界で最も早くサウンドパーツが製品に採用

画像は当店製品<Love Threeシリーズをご覧ください>

100VA 税込@80000円・63VA税込@72000円

<ファインメット>は日立金属開発の最高級トランス・コア材料です

ファインメットというコア材料は、23ミクロン程度と極端に薄い材料の非晶質/アモルファスを焼きなまして後

さらに鍛造して薄くしたものアモルファスとは全く別の特性が得られた訳です

元々アモルファスが高価なところへそのような手間ヒマを掛け

出来た材料が薄過ぎるので加工の「ぶ止まり」も悪いことからアモルファスの2.5倍以上と云う大変な高級材料となります

トランス材料としての専門的なことはさておきパーマロイやアモルファスがオーディオには好音質ながらも低域が薄い傾向があるのに対し

ファインメットはエネルギーバランスが優れるのみならず、情報量の多さと奥行きの表現力では一枚も二枚も上のもの…と言えます

低域が軽い…との評価が一部に在るようですが、それらは誤ってシングルアンプに使ったもの、全くの誤解です。

ファインメット・トランスでの音質はサウンドパーツでは「常識」で、恐らく唯一世界で製品に採用搭載しています

2018年秋には英国でのイベントでファインメットOPT搭載アンプが高く評価され

英国からテクトロン製トランスの受注が急に増えたそうです

何といっても素晴らしいのが情報量が圧倒して多い…毎日聴くことで他のトランスの比で無いことが判ってきます

テクトロンに製作をお願いしているものはカットコアの<U字>の接合面を外注による「鏡面磨き」とし

性能とヒアリング結果を追究する一方内部シールドも強化した特注品です

サウンドパーツでは63VA(≒60W用)から200VA以上までご用意できます

ファインメットコア出力トランスとデザインの整合性を図る目的で

パワートランス(ステレオ用280VAクラス110㍉角130H樹脂封入130℃保証にて34000円程度)や

チョークコイル(Hi-B100μカットコア/OPTと同じケース入り)も特注品として承ります

塗装や外観の一貫性も可能な範囲で可能です

サウンドパーツが≪テクトロン≫に特注しているファインメット出力トランスは

U字型カットコアの接合面(コア1枚が20ミクロン以下と「箔」並みに薄いので不揃いとなる)を鏡面仕上げとし

コストを抑えても内容はユーザーとしての立場から手を尽くしている最高級トランスでサウンドパーツの専売品です

同じVAなら他の市販品よりも遥かに高級な仕上げと低い価格を実現しています…10年以上の採用実績の賜物です

早くから優秀性を認めてためらうことなくプッシュプル製品に採用、現在のファインメット人気を牽引してきたのです

ご自身のアンプに搭載して頂くことで他との差別化が図れます

ファインメット・コアの圧倒的魅力は低域の豊かさと高域の爽やかさ、そして特筆すべきは情報量の多さで群を抜くこと

この感覚は使ったものだけが経験するもので

ファインメット出力トランスの採用あってこそ真空管の魅力が倍加するのです

真空管の希少さ・音質の良さ・自作の容易さは盛んに吹聴されますが

良質のOPTの採用で格調が高くて満足感のある唯一の自作アンプを究めることができます